失踪宣告とは?申立て方法・相続人が行方不明でも手続きを進められる制度を解説

失踪宣告(しっそうせんこく)は、行方不明になった人を法律上「死亡したもの」とみなす制度です。

失踪宣告は民法で定められており、一定期間その人の生死が不明な場合に、家庭裁判所に申し立てをして、審判がおりることで、失踪者は法律上死亡したことになります。

今回は失踪宣告について、詳しく解説します。

1.失踪宣告とは?

失踪宣告は、行方不明になった人について法律上死亡とみなすことができる制度です。

1-2.失踪宣告をすることで、法律上の手続きを進めることができる

失踪宣告をすると、所在や生死のわからない人について死亡したものとみなすことができるため、財産を相続したり、配偶者は再婚したりすることが可能になります。

失踪宣告は、行方不明者の利害関係人が請求できます。

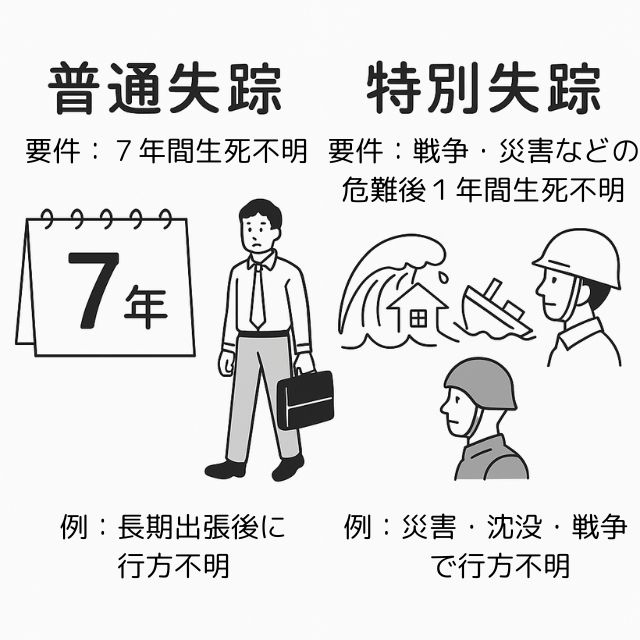

失踪宣告には、普通失踪と特別失踪の2種類があります。

1-3.失踪宣告の種類

1. 普通失踪(民法第30条)

要件:生死不明の状態が7年間続いた場合

例:旅行や仕事に出たまま連絡が取れなくなった

行方不明となった人の生死が7年わからない場合、失踪宣告をすることができます。

ただし、利害関係人が請求してはじめて失踪宣告がされるので、7年を越えて生死不明の場合であっても、請求をしなければ法的に死亡とみなされないため注意が必要です。

- 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。/民法第30条(失踪の宣告)

2. 特別失踪(民法第30条2項)

要件:戦争、船舶の沈没、震災などの危難に遭遇し、その後1年間生死不明な場合

例:災害や事故で行方不明になったケース

特別な危難にあってから、1年以上生死が不明な場合、失踪宣告を請求できます。

特別失踪は、要件上、行方不明者の亡くなっている可能性が高いため、普通失踪よりも要求される期間が短縮されています。

- 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。/民法第30条2項(失踪の宣告)

2.失踪宣告が認められた場合の相続・婚姻・年金などへの影響

失踪者は「法律上死亡したもの」とみなされます(民法第30条・第31条)。

- 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。/民法第31条(失踪の宣告の効力)

このため、以下のような効果が生じます。

2-1.相続の開始

失踪者を被相続人として相続が開始します。

通常の相続と同様に、失踪者名義の不動産について相続登記や預貯金の解約、名義変更などの手続きが可能となります。

2-2.年金・健康保険

失踪者の年金の支給は終了します。また、失踪者は死亡扱いとなるため、遺族年金の対象となることもあります。

失踪者の健康保険証は失効し、資格喪失となります。

国民健康保険の場合は、「死亡」として保険証の返納手続きが必要になるため、注意が必要です。

2-3.借金・債務

失踪者の債務も相続されます。

そのため、借金やローンなど債務がある、または相続財産の全容が不明といった状況で、相続人が財産(債務を含む)を引き継ぎたくない場合は、相続放棄の検討が必要です。

なお、債権者の場合、失踪者の債務について、相続人に請求ができます。

相続放棄については下記の記事を参考にしてください。

関連記事①>>相続放棄とは?申述の期限や相続人の範囲、必要書類と注意すべき単純承認も徹底解説

関連記事②>>相続の手続きを間違えないために!遺産分割協議と相続放棄の違いを理解しよう

2-4.戸籍・住民票

失踪者の戸籍には失踪宣告について記載され、死亡とみなされる日、執行宣告の裁判確定日などが載ります。

失踪宣告の審判が確定後、10日以内に失踪者の戸籍のある(本籍地)、または住所のある市区町村の役場へ失踪届を出す必要があります。届け出後、公的書類へ反映されます。

失踪者の住民票は除票扱いとなり、住所地の登録が削除されます。

2-5.婚姻関係

失踪者の配偶者は法律上、離婚ではなく「死別」として婚姻解消がなされます。

失踪宣告によって、配偶者は再婚が可能になります。

2-6.生活保護

失踪者が生活保護を受けていた場合、失踪者本人の保護は打ち切りになります。

死亡とみなされた後、生活保護費が支給されていた場合には、費用は返還対象となり、相続人が受け取っていた場合は返還する必要があります。

3.失踪宣告の申立て方法

失踪宣告は、行方不明となった失踪者の従来の住所地または居所地がある家庭裁判所へ申立てをする必要があります。

3-1.申立人

配偶者、子、父母、兄弟姉妹などの法定相続人や、利害関係人による申立てが可能です。

失踪宣告を求めることについて、法律上の利害関係を有する人は申立人となることができます。ただし、一般債権者や利害関係を有しない近親者(ただの親類)は原則、利害関係人にあたりません。

3ー2. 管轄裁判所

失踪者の最後の住所地または居所地のある家庭裁判所が管轄となります。

居所地とは、実際に生活をしている場所であるが、住民票は移していない場所のことをいいます。

3-3.申立て費用

失踪宣告の申立て費用は、収入印紙800円分+連絡用の郵便切手+官報公告料です。

3-4. 提出書類の例

失踪宣告を家庭裁判所へ申立てする場合、下記の書類を収集、作成し、提出する必要があります。

- 失踪宣告の申立書

- 失踪者の戸籍謄本(全部事項証明書)

- 失踪者の戸籍の附票

- 申立人との利害関係が分かる資料(親族関係の場合、戸籍謄本)

- 失踪の事実を裏付ける資料

失踪宣告の申立書は司法書士が作成することができます。

記載方法が分からない、そもそも必要な書類の収集が難しいといった場合は、一度司法書士 へ相談してみましょう。

失踪の事実を裏付ける資料については、下記を参考にしてください。

4.失踪宣告の証明資料例(普通失踪の場合)

申立ての際に必要となる、失踪の事実を裏付ける資料について、具体的に解説します。

普通失踪の場合、「生死不明の状態が7年間続いていること」を合理的に説明する必要があります。

4-1.証明資料の例

以下のような証拠が有効です。

【失踪宣告の申立てに使える証拠資料一覧】

|

証明資料 |

内容・補足 |

|

警察への行方不明者届の受理証明書または警察への行方不明者届の写し |

不明届の年月日、捜索の結果等 |

|

運転免許証の更新履歴 |

長年更新されていないことを証明 |

|

住所地の住民票が「消除」扱い |

転出等の記録がなく、職権消除されている場合 |

|

郵便物が宛先不明で返送された封筒 |

調査や接触の試みに反応がなかったことの裏付け |

|

近隣住民・親族からの証言書 |

裁判所が有力な証拠とする場合が多い。宣誓書として作成、提出。 |

|

勤務先の退職証明・連絡不能記録 |

社会的な活動が途絶えたことの証明 |

|

金融機関の口座利用履歴 |

一切使用されていないことを示す記録 |

すべてを揃える必要はありませんが、説得力をもたせるため、原則複数の資料を収集し、提出します。

4-2.ポイント

申立てには、生死不明の状態が7年間続いていることを合理的に説明する資料の添付が必要です。

裁判所においても、「警察への行方不明者届の受理証明書」が最も典型的な証拠として挙げられています。

ただし、警察への行方不明届の写しだけでは証拠として不十分な場合も多く、複数の資料を組み合わせて提出することが大切です。

証明書類を準備しないまま長年経過してしまうケースも少なくありませんので、もしお心当たりがある方は、お早めにご相談ください。

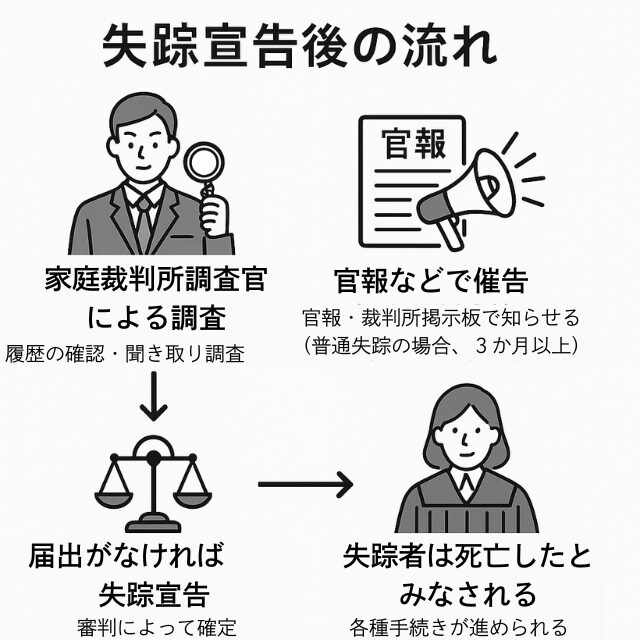

5.失踪宣告の申立て後の流れ

家庭裁判所へ失踪宣告の申立てをした後、一般的には以下の流れで失踪宣告の審判がおります。

- 家庭裁判所調査官による調査

- 官報などで不在者へ催告

- 期限内に届け出がない場合、失踪の宣告

5-1.家庭裁判所調査官による調査

家庭裁判所調査官より失踪者について調査が入ります。

まずは行方不明者の履歴を調査し、運転免許証や雇用保険などが更新されていないかを確認します。

その後、申立人や失踪者の親族などに対して聞き取りを行い、不在を確認します。なお、調査方法は家庭裁判所によって異なります。

5-2.官報などで不在者へ催告

家庭裁判所調査官による調査後、裁判所が定めた期間中(普通失踪の場合、3か月以上が目安。)に失踪者、もしくは失踪者の生存を知っている者に対し、生存の届け出を出すように、官報や裁判所の掲示板を使って催告をします。

5-3.期限内に届け出がない場合、失踪の宣告

裁判所の定めた期間中に生存の届け出がない場合、失踪宣告の審判がおり、確定します。

失踪宣告の確定後、家庭裁判所に申出をすることで確定証明書の交付を受けられます。

市区町村へ失踪届を出す際には、審判書謄本と確定証明書を用意します。

6.失踪宣告後に本人の生存が判明した場合(民法第32条)

失踪宣告後、失踪者の生存が分かった場合は、「失踪の取消し」を家庭裁判所に申し立てることができます。

失踪の取消しをした場合の法的な取り扱いについては、以下のようになります。

【失踪の取消し後の法的取り扱い】

|

項目 |

取扱い |

|

戸籍 |

「失踪取消」として訂正されます。 |

|

相続財産 |

現存する財産に限り、返還請求が可能。ただし、既に第三者へ譲渡された場合は原則として返還請求ができません。(民法第32条第2項) |

|

婚姻関係 |

元配偶者が再婚していた場合、失踪者の生存について知らなかった場合、その再婚は原則有効であり、取消すことはできません。 |

|

債務(借金) |

債務も復活し、債権者は生存者本人に請求可能です。 |

|

年金等の社会保障 |

原則として復活はしませんが、行政手続により事後対応が検討されるケースもあります。具体的取り扱いは各制度の規定によります。 |

失踪宣告は「法律上の死亡」とみなす制度であり、失踪宣告の取消がなされても、すべてが元通りになるわけではありません。

- 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。/第32条第2項(失踪の宣告の取消し)

当然、生存時の権利は復活しますが、相続や婚姻関係においては、現存利益のみの返還請求が可能であったり再婚を取り消すことができなかったりなど、取消後の法的効果に制限があります。

ただし、再婚の取り扱いについては、民法上の規定はなく、判例通説によります。

また、これは民法第32条第1項ただし書きの「善意でなされた行為の効力を妨げない」ことの類推適用であり、失踪者の生存について知っていた、あるいは知ることができたという場合、「善意」と認められず、再婚が無効となる可能性があります。

7.失踪宣告を検討されている方は、一度法律の専門家【拓実リーガル司法書士法人】へ相談がおすすめです

裁判所への提出書類は書式が決まっており、また、失踪宣告では有力な資料の提出が必要になります。

拓実リーガル司法書士法人では、失踪宣告の申立書作成や提出サポートを承っております。

ノウハウのある司法書士を頼ることで、スムーズかつ適正な申出が可能になります。

専門的なアドバイスをすることができますので、失踪宣告の進め方に不安がある方は、まずは一度無料相談へお越しください。

📞 ご相談窓口:https://www.t-legal.net/contact/

📍 対応エリア:立川・新宿を中心に東京都全域(全国対応も可能です)

初回相談は無料です。メールや電話、お問い合わせフォームからご連絡くださいませ。