子ども全員が相続放棄した結果、被相続人のきょうだいに相続権が移る?相続放棄のリスクと対策を解説

「父の遺産は母にすべて相続させるつもりだったのに、きょうだいで相続放棄をしたら、父の兄弟に相続権が移ってしまった・・・」

相続放棄によって、思わぬ結果が起こってしまうこともあります。

それでは相続の権利はどのように移転し、相続放棄にはどのようなリスクがあるのでしょうか。この記事では、相続放棄のリスクと正しい手続き、対策について解説します。

1.相続放棄で相続権はどう移る?順位とリスク

相続放棄をすると相続権は次の順位の相続人に移ります。

仕組みを正しく理解して手続きを行わないと、想定していない親族に相続権が移るリスクがあるため、慎重に検討しなければなりません。

1-1.相続順位の基本|相続放棄で次の相続人になるのは誰?

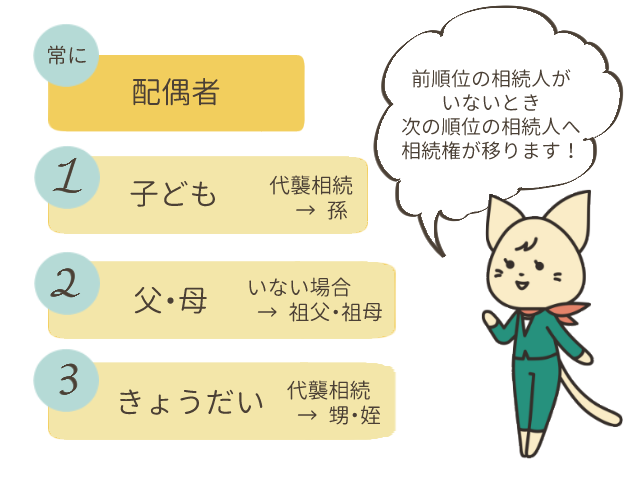

相続人には法律で定められた順位があります。

配偶者は常に相続人になります。配偶者が生きている場合は、子や父母、兄弟姉妹と共同で相続し、配偶者がすでに亡くなっている場合は、順位に沿って相続権が移ります。

第1順位は被相続人の子(代襲相続の場合は孫など)、第2順位は父母(直系尊属)、第3順位は兄弟姉妹です。相続放棄をすると、当初から相続人でないとみなされるため、同順位に相続人がいなければ、相続権は次の順位の人に移ります。

1-2.子ども全員が相続放棄したとき、次の相続人は?

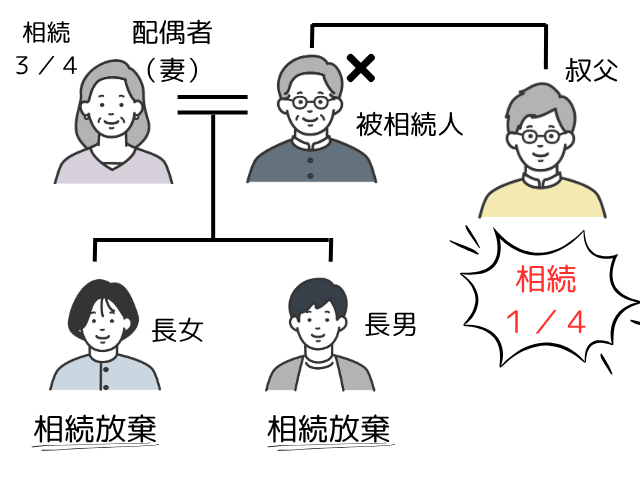

例として、父(被相続人)が亡くなり、母と子ども2人が相続人の場合を考えます。

子ども全員が相続放棄すると、子なし夫婦の相続とおなじように、父のきょうだいが相続人となります。(祖父母もすでに亡くなっている場合)

相続放棄により、子どもが「初めから相続人でなかった」ものとみなされるために、法定相続分が次の順位に移り、(父の祖父母が亡くなっていれば)父のきょうだいが相続することになってしまうのです。

図でいえば、被相続人の子どもである長女、長男の2人が相続放棄したことで、父の弟である叔父に相続権が4分の1移ってしまっています。

お母さんにすべて相続させようとしても、叔父さんに相続権が移ってしまうと、叔父さんとお母さんで遺産分割協議が求められます。相続放棄を選ぶ際には、相続放棄の効果と順位による相続権の移動を理解しておく必要があるといえるでしょう。

1-3.配偶者に全財産を相続させるには?子どもがいる場合の対策

被相続人の配偶者にすべての財産を相続させるためには、子どもたちが相続放棄をする必要はなく、遺産分割協議を行うことで目的が達成できます。

遺産分割協議は、遺産分割協議書を作成し、全員の合意を書面で残す形が一般的です。

とくに不動産については所有者を一人にまとめておく方が相続登記や不動産の売却時にも簡便であり、後々のトラブルを防げます。被相続人と同世代の場合が多い配偶者ではなく、代表相続人の子ども1人の名義にするケースもあります。

なお、相続登記は2024年4月から義務化されており、放置すると過料のリスクがあるため、注意しましょう。

2.相続権が思わぬ相続人へ移らないための具体的な対策

相続放棄によって意図しない親族に相続権が移ってしまうリスクを防ぐためには、事前の準備や相続発生後の適切な対応が欠かせません。

ここでは、生前・相続発生後に取れる具体的な対策を解説します。

2-1.遺言書の作成(生前対策)

生前に遺言書を作成し、財産の分け方を指定しておくことで、予期せぬ親族への相続リスクを大幅に減らせます。

とくに、公正証書遺言の場合、無効となるリスクが低くなり、手続き面においてもスムーズに遺言の内容を実現していけるメリットがあります。

生前対策として、遺言書の作成は非常に有効です。

2-2.遺産分割協議書で遺産の分配を決める(相続開始後)

相続が始まった後は、相続人全員で遺産分割協議を行い、協議書を作成するのが基本となります。

遺産分割協議で、配偶者に全財産を引き継がせるといった内容で合意できれば、相続放棄をせず、目的を達成できます。

とくに不動産がある場合、相続登記の際には遺産分割協議書が必要です。

また遺産分割協議書をきちんと作成しておくことは、後々のトラブル防止にも役立ちます。

2-3.専門家である司法書士へ早期の相談

相続が開始したとき、状況によっては相続放棄の選択がベストではない場合があり、期限内に検討するためにも、早期に司法書士などの専門家に相談すると安心です。

思わぬ親族への相続権の移動といったリスクやトラブルを防ぐうえでも大きな助けになります。

また、司法書士は、遺産分割協議書の作成や相続登記、相続放棄の手続き、戸籍の収集まで相続手続きにおいて幅広いサポートが可能です。

3.相続放棄の手続きの流れと必要書類|期限と手順を紹介

相続放棄をするためには、家庭裁判所での申述の手続きが必要です。

また、熟慮期間と呼ばれる申述できる期限を過ぎてしまうと、被相続人の遺産について相続した(単純承認)とみなされる可能性があるため、手続きの流れを理解し、期限内に進めることが重要です。

3-1.相続放棄は熟慮期間と申述先の家庭裁判所は?

相続放棄は、被相続人の死亡を知った日(相続の開始があったことを知ったとき)から3か月以内に行わなければなりません。この期間を【熟慮期間】といいます。

申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。自身の住所地ではないため、提出先を間違えないようにしましょう。

管轄の家庭裁判所は裁判所の公式サイトから確認ができます。

3-2.相続放棄の手続きの流れ

相続放棄の申述は、原則、下記の流れで行います。

- 必要書類を準備

- 家庭裁判所へ申述書を提出

- 家庭裁判所からの照会書に対応

- 家庭裁判所にて審査がされる

- 家庭裁判所で受理されると、相続放棄申述受理通知書が送付される

司法書士には、戸籍謄本類といった必要書類の収集、申述書の作成が依頼できます。

3-3.相続放棄の手続きに必要な書類

相続放棄の申述では、原則、下記の書類が必要です。

- 相続放棄申述書

- 被相続人の戸籍謄本(死亡の記載があるもの)

- 被相続人の住民票の除票

- 申述人の戸籍謄本

相続順位によっては、相続人であることを証明するために死亡の記載のある戸籍謄本以外の戸籍を取得しなければならない場合があります。

自身の場合、どこまで書類を準備すればよいかわからないといった場合は、司法書士に代理取得を依頼することもできます。

4.相続放棄の書類作成は司法書士に依頼が安心|専門家の活用法

司法書士に相続放棄の書類作成を依頼することで、戸籍収集や申述書作成のサポートを受けられます。

司法書士に依頼するメリットとしては、以下のものが挙げられます。

- スムーズな必要書類の収集や、必要書類の作成が可能

- 申述について的確なアドバイスを受けられる

- そのほかの相続方法についても相談ができる(遺産分割など)

熟慮期間中に確実に手続きを進めるため、司法書士への相談をおすすめします。

また、相続方法そのものについても相談ができます。相続の際には、早めに専門家へ相談してみることが大切です。

5.相続放棄はどんなときに選ぶ?判断のポイントと具体的なケース

相続の方法として、相続放棄はどんな場合に選ばれるのでしょうか。

具体的なケースを確認しましょう。

5-1.債務が多く、引き継げる財産がない

被相続人に借金などの債務が多く、財産がほとんど残らなかったり、債務超過となったりする場合、相続放棄が選ばれる可能性が高いです。

相続方法として「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類がありますが、実際にはさまざまなハードルから「限定承認」は選ばれにくく、「単純承認」「相続放棄」のどちらかがほとんどです。

相続人単独で手続きができ、相続によるさまざまな負担を避けたい場合に、相続放棄はメリットが大きいといえるでしょう。

5-2.被相続人と疎遠で、財産を引き継ぐつもりがない

生前、被相続人との関係が疎遠で、相続財産への関心がない場合、相続放棄が選ばれることがあります。

実際、被相続人と疎遠の場合、債務の有無や財産規模など、分からない部分も多く、財産調査に一定の手間と時間がかかってしまうことから、相続放棄を選ばれる人も多くいます。

また、相続のタイミングでほかの親族との連絡や共同した手続きを行いたくないといった理由で相続放棄をする方もいらっしゃいます。

5-3.前々から相続放棄をするといった話をしていた

生前に「財産は他の親族に任せる」など、すでに相続放棄することを約束していたような場合も、相続放棄を選ぶことがあります。

相続放棄は生前にすることができないため、相続の開始後に手続きを行わなければなりません。

なお、遺言書で遺産の分配が指定されている場合でも、相続人の相続順位によっては遺留分が認められます。

相続放棄をすると、遺留分請求ができなくなるため、その点も注意が必要です。

6.相続放棄や相続手続きの相談は司法書士に!早めの相談が安心

相続放棄は一度申述すると原則撤回できず、相続人としての立場をなくす手続きであるため、慎重に検討することが大切です。

また、相続権が思わぬ人へ移ってしまうリスクもあります。

当事務所では初回相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

📍 対応エリア:立川・新宿を中心に東京都全域(全国対応も可能です)

初回相談は無料です。メールや電話、お問い合わせフォームからご連絡くださいませ。